中小企業診断士として独立する3つの手順!年収や失敗しない方法も解説!

中小企業診断士として、独立したいのですが難しいのでしょうか?

独立した後の年収なども教えてください。

この記事では、上記のようなお悩みを解消します。

本記事では、下記のような内容について解説します。

- 中小企業診断士の独立手順

- 独立した中小企業診断士の年収

- 独立した後の注意点とメリット

申し遅れました、中小企業診断士の江﨑と申します。

(税理士・公認会計士の資格も保有しています)

2008年に独学で中小企業診断士試験に合格し、約10年は企業内診断士として活動していました。

現在、独立している私も最初の1年間は苦労しました。

そこで、この記事では中小企業診断士として独立するための手順や注意点、独立した後の年収について実体験をもとに分かりやすく解説していくので最後までご覧ください。

1.中小企業診断士として独立して食べていくことは可能!

この記事では、中小企業診断士というのはお金が稼げるのか、生活していけるのかについて、私の実体験や周りの診断士の様子を元にお伝えできればと思います。

中小企業診断士は「足の裏の米粒」なのか?

中小企業診断士の二つ名をご存じでしょうか。「足の裏の米粒」と言われています。その心は「(資格を)取っても食えない」という意味です。

これは中小企業診断士の資格を取ったものの全く仕事にならない誰かがうまいこと言ったのが広まったのだと思います。全く的外れであれば広まったりはしなかったでしょうから、一理あるとみんなが感じた結果でしょう。

結論から言えば、「そんなことはない」ということになります。私の周りの中小企業診断士は比較的裕福な生活を送っている人の方が多いです。

一方で、更新研修なんかに出席するとほとんどが定年退職した後ぐらいの年齢のおじいちゃんが過半数を占めている印象です。余談ですが女性は本当に少なく、おじいちゃん70、男性27、女性3ぐらいの印象です。完全にただの印象ですが。

このおじいちゃんのかなりの割合が定年後に手に職をつけようと資格を取ったものの、退職金と年金で生活できるためそんなに頑張らなくてもいい人たちです。

こういった人たちがほとんど営業せずに、その結果仕事がなく「足の裏の米粒」だと資格のせいにしているとすれば、納得できます。

【デメリット】他の士業にある「独占業務」がない!

中小企業診断士が足の裏の米粒と揶揄されるのはもう一つ理由があります。「独占業務がない」という士業としては致命的な弱点です。

士業が持つ資格には「独占業務」といわれるその資格を持っていないと絶対にやってはいけない業務というのが紐づいているのが普通です。

弁護士は訴訟の代理人を独占しています。公認会計士は監査業務を独占しています。税理士は税務業務を独占します。社労士であれば社会保険業務が独占業務です。それぞれの領域を犯してはいけないし、無資格者が勝手にそういった業務を行ってお金をもらうのは法的に禁止されています。

これが、有資格者が普通に独立するよりも容易に成功できる大きな要因です。資格取得という参入障壁が非常に高いため、一度その障壁を突破した人はのんびりとした競争環境でビジネスができます。

競争がないという意味でのんびりしていると表現しましたが、常に需要が供給より大きく仕事に困らないという意味なので、実際は本当に忙しいです。

ところが、中小企業診断士はこの参入障壁がないということです。無資格者とガチで戦わなければいけません。

【メリット】擬似独占を生み出すことで食べていける中小企業診断士

中小企業診断士には独占業務はないと言いましたが、独占業務で法的に縛られていなくても資格のイメージというものはあります。

つまり、仕事を発注してくれる中小企業の経営者が「これは中小企業診断士の仕事だ」と思い込んでいる業務があれば、疑似的な独占状態を生み出すことになります。

これは疑似的な独占なので、無資格の経営コンサルタントが「いやいや、中小企業診断士じゃなくてもできるんですよ」と説明すれば簡単に解けます。しかし、最初に声をかける時に優先的に中小企業診断士を選ぶとすれば、そこそこ大きなアドバンテージです。

とりわけ、経済産業省が提供している補助金については中小企業診断士の支援が必要と思い込んでいる経営者は多いです。

この情報の非対称性をうまく利用することによって、通常の経営コンサルタントよりも半歩前に出ることが可能です。こういった業務は最初に交渉権を獲得した人の方が断然有利です。

そう考えると、中小企業診断士は横並びの経営コンサルタントの中で半歩前に出て、最初に声をかけてもらい、交渉権を得ることができる強力な資格になります。

そこから先はあなた次第。あなた自身に能力がなければ徐々に仕事は減っていき、半歩後ろにいた経営コンサルタントたちに奪われていきます。

2.中小企業診断士として独立した人のリアルな年収【平均は意味がない】

司法書士にしようかな…

(あきらめるの早っ…)

司法書士の方がとるのは難しいですよ。法律好きですか?

法律はちょっと…何書いてるのかわからないです

(なんで司法書士を選んだんだ…)

法律苦手なら法律系の資格はやめた方がいいでしょうね。

やっぱり私には中小企業診断士が合ってる気がします!年収はいくらですか!?

興味があるのはそこだけなんですね

中小企業診断士の年収ってどれぐらい?

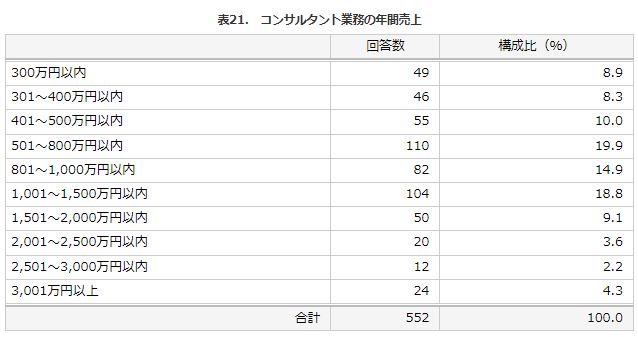

中小企業診断士の年収について、信頼できる情報としては、中小企業診断士協会が公表している「データでみる中小企業診断士2016年版~中小企業診断士アンケート結果から~」があります。抜粋すると下記のような結果になっています。

こうしてみると、年収のボリュームゾーンは500万円~1,500万円といったところかと思います。「へーなかなか稼げるじゃないか!」と思われた方、データの母数についてよく見てください。「”コンサルタント業務の”年間売上」回答数552件です。中小企業診断士の全体数は平成31年4月1日時点で27,000人程度と言われています。

では、この552人はランダムに選択された診断士にアンケートを取ったのでしょうか?違います。まず、このアンケート全体に答えた1,946人の中から、コンサルタント業を行っていると回答した約63%の中小企業診断士に絞っています。

さらにその中から、「業務全体」の合計日数が100日以上の方のみに絞った552名です。つまり、本格的に経営コンサルタントとして活動している中小企業診断士に絞り込んだ中でのデータになります。

イメージとしてはピラミッドの上位3割程度の人たちだけにクローズアップするとこうなるということです。まさに氷山の一角の話。水面下には巨大な足の裏の米粒と化した診断士が沈んでいます。

平均は意味がない

「やっぱり儲からないのか…」とがっかりするのも早計です。このデータが物語っているのは、「努力は報われる」ということです。努力してコンサルタント業に真剣に取り組んでいる中小企業診断士には相応の見返りが期待できます。

全く稼げていないほとんどの方は、資格さえ取れば自然と仕事が舞い込んできて楽々お金が稼げると勘違いしている見通しが甘い人や、サラリーマンを定年退職した年金生活者で別に仕事がなくても困らないような方です。

元来、無資格でもできるコンサルタント業は参入障壁が低く、稼ぐのは本当に大変です。中小企業診断士はそのような厳しいコンサルタント業界の中では、比較的稼ぐのが楽な方といった程度です。

上位3割に入れる程度の頑張りで、ある程度稼げる資格は悪くないリターンです。下位の方の人はほとんど努力らしい努力をしていない人なので、上位3割も絶望的な厳しさというほどではありません。

さらに、中小企業診断士は他の士業にはない多様性があります。他の士業もよく見ると事務所によって千差万別ですが、中小企業診断士はそれどころじゃなく事務所によって全く異なる業務を得意としています。

ITに強い中小企業診断士は、システム導入や業務効率化のコンサルティングを行うでしょうし、飲食業界に強い中小企業診断士は店舗デザインや店舗運営等のコンサルティングを行うでしょう。M&Aに強い診断士がいれば、再生支援に特化した中小企業診断士もいます。

こうしてみると、平均年収がどうとか上位3割なら年収500万円といった話はほとんど参考になりません。あなたに何ができて、それがどれぐらいニーズがあり、仕事になるかという内容によって稼げる見込は大きく変わってきます。

独立した中小企業診断士の仕事のイメージ

独立した中小企業診断士はどんなふうに仕事をしているのでしょうか。

私の場合で説明します。私は複数資格を保有しているため、それぞれの資格に応じた仕事が入ってくるのですが、中小企業診断士については、知り合いの社長さん経由で補助金申請の支援要請が来るというパターンがほとんどです。

金融機関からの紹介もあります。私の場合は金融機関との付き合い自体があまりないので少ないですが、がっちり金融機関と連携している診断士もいます。

補助金申請支援は、様々な方がいらっしゃいます。ほぼ自力で事業計画を策定できる人から、全くパソコンの操作自体ができないひと、日本語がほとんどわからない中東の方の相談なんていうのもありました。

この業務は成功報酬の部分が大きく、補助金を取れたら5%いただくようにしているため、昨今の事業再構築補助金のような数千万円単位の支援に成功したらかなりの金額になります。まずは、支援する社長さんにこの報酬体系を納得していただく必要があります。

業務が始まると事業計画のヒアリングを行い、事業計画書の形にしていきます。一度ヒアリングした情報をもとに事業計画を作り始めたら、様々な情報が必要になるので都度メール等で情報を集めてもらい、事業計画に落とし込みます。

事業計画作成はそれなりに大変で日数もかかります。私は他士業としても活動しているため、そんなに数はこなせません。同時に進められるのは3社程度が限界です。

知り合いの中小企業診断士の方は、金融機関等から仕事を斡旋してもらっている人、中小企業診断士協会経由で仕事を請けている人、会社の顧問として月額いくらで報酬をもらって仕事をしている人などがあります。

私はもともとのキャリアがコンサルタントなので、補助金のための事業計画を作成するという作業に抵抗がありません。昨今のコロナ禍の影響もあり補助金が多数生まれ、中小企業としてもニーズが高まっているため、たまたま時流と合っているというのもあって仕事が急増しています。

補助金申請支援のように中小企業診断士と言えばという先入観を利用するもの一つの手ですが、自分がやりたいことで中小企業のニーズがあり、国からもお金が流れているところを狙って仕事するというのが典型的なイメージになると思います。

3.中小企業診断士として独立するための3つの手順

年収1,000万円かー

ちゃんと話聞いてたかな…年収1,000万円はごく一部なんだけど…

よし!中小企業診断士として独立します!どうすればいいですか?

まず資格取りましょうね。

失敗しない独立の手順3つ

中小企業診断士として独立すると決めたなら、「どうやって食べていくのか」について具体的なイメージを持っておくことが必要です。具体的にイメージしていたとしても想定通りにはいかないのに、漠然と何も考えず独立してしまって、上手くいくのは難しいです。

独立した士業が安定して稼いでいくには大きく3つの点を抑えていく必要があります。

- 仕事が入ってくるルートを作る

- ○○と言えば自分というイメージを作る

- 適正な料金設定

①仕事が入ってくるルートを作る

まず、仕事が入ってくるルートを作るためには、中小企業診断士である自分というのをできるだけ多くの人に知ってもらう必要があります。知ってもらうためには様々な方法があります。

ホームページ

ホームページを作れば不特定多数の人の目に留まることになりますし、自分を知った人で興味を持った人が調べた時に、詳しく知ることができる効果的なツールになります。

ホームページから仕事が入ってくるというのはなかなか難しいと思いますが、作っておくと何かと便利な情報発信のツールになります。何より、向こうにどんな人かをいちいち説明しなくても伝わっているのは楽ですし、ホームページを見てコンタクトを取ってくる人はたいてい好印象を持った状態から始まるのでやりやすくなります。

中小企業の社長の集まり

私は仕事の入ってくるルートが知り合いの社長さんからと書きましたが、この社長さんたちと知り合う最も大きな機会が、中小企業家同友会という中小企業の経営者の集まる勉強会のようなところです。

こういった会は、月いくら払ってというのがたくさんありますが、ある程度組織運営に関わらないと仲良くなることはありません。仕事以外に時間がとられるので、一長一短がありますが、私は入ってよかったと思います。

単に興味があるテーマの勉強会に参加するだけでも勉強になりますが、「仕事が入ってくるルート」という観点からはそれでは不十分です。頻繁に勉強会に参加していると、そのうち知り合いが増え、組織の役を割り当てられという流れになります。

そこで面倒がらずに組織の役についてそれなりに頑張ってこなしていくうちに同じように役をやっている人たちと仲良くなるので、そこから仕事に発展することが増えてきてありがたい限りです。ただ勉強家に参加しているだけでは、こういうのはちょっと難しいと思います。

金融機関

金融機関は中小企業の社長にお金を貸しているため、多くの中小企業の社長とつながっています。事務所の近隣の金融機関に挨拶を行い、金融機関経由で仕事の斡旋をお願いするというのも一つの手です。

私も、昔からお世話になっている生命保険の営業の方から紹介された第二地銀と連携していますが、たまにご相談があります。私はあまり連携していませんが、金融機関と強力に連携している方は事務所として仕事に困らなくなっている印象があります。

中小企業診断士協会

仕事のルートとしては、知ってもらうのとは違いますが中小企業診断士協会に所属しておけば最低限の仕事は確保できます。中小企業診断士協会が窓口になって協会所属の診断士に仕事を斡旋しているからです。

どうしても自分で取ってくる仕事よりは割に合わないものが多いですが、「全く仕事が入ってこない…」と自分で仕事を取るのに自信がないのであれば協会費を払って協会に所属しておくのは有効です。

②○○と言えば自分というイメージを作る

次に重要なポイントとしては、自分に何を頼めるのかというのを明確にすることです。これは、様々なルートから「こういうことはできる?」と聞かれることで自分の中に徐々に出来上がっていく部分(ニーズからのアプローチ)と、そもそもの強みから自分で考えていく部分(スキルからのアプローチ)とがあります。

ニーズからのアプローチ

自分が中小企業診断士であることをアピールしていると、「こういうことは依頼できる?」と聞かれることがあります。私の場合はそれが補助金の申請でした。

この時、「やったことがあるかないか」で判断してはいけません。「そういうことを仕事にしたいかどうか」で判断するべきです。というのも、何事も最初はやったことがないためです。

例えば、補助金申請の支援をやれますか?と聞かれたときに「やったことがないので…それでもよければ…」みたいな感じだと頼むほうも不安になります。そもそもその仕事をやりたくないのであれば「経験がないのでやれません!」とはっきり断った方がいいですし、やりたいのであれば「やれます!」と言い切った方がいいです。

さすがに一度もやったことがないことをやれますと言って全然できなかったら困るので、お勧めは自分自身で一度試してみることです。自分も経営者であることを忘れてはいけません。自分を実験台にすれば少なくとも1回分の経験を積むことができます。

スキルからのアプローチ

こちらの方が自分のイメージとしては作りやすいと思いますが、こちらはなかなか顧客のニーズとマッチしなかったりして、上手くいかないことも多いです。

ただ、「自分のイメージはこれだ!これがやりたい!」というのを相手のニーズを考えずに作れるので、やりやすさからこのスキルアプローチが一般的な商品開発のやり方になってしまいます。

どうしてもこの自分が今までやってきたことの延長線上でサービスを考えてしまい、なかなかそのサービスを利用したい人が見つからないというのがこのアプローチの悩ましい所です。

一方で、自分の得意分野についての仕事なので、今までの経験を活かすことができ、自分の力をいかんなく発揮できるのでハマれば一気に理想的なやりたいこと、得意なことを仕事にする生活が送れます。

「何ができるか」ではなく「何をやりたいか」

「あー、そういう話だったらあの人に話聞いてもらうといいよ」というイメージを持ってもらえたら、その後は営業らしい営業をしていなくてもちょこちょこ相談が来るようになります。

ここで気をつけなければいけないのは、あなたに何ができるかよりも、あなたが何をやりたいかの方が優先されるということです。

私が補助金の獲得支援を始めたのは昨年の春ごろからです。その頃からちらほら相談がありました。その時、「やったことがないのでできません」と断ることもできました。

しかし、私は補助金の獲得支援をやってみたいと思っていたので、相談に乗っていました。最初はよくわかっていないながらも公募要領を読んだり事務局に電話で聞いたりしながら地道に調査して回答していました。

そのうち、1件、2件と採択され始め「こういう風にやっていくのか」というのがわかってきます。今では実績も積みあがり始め、自信をもって支援できますということができます。

何事も初めてがあります。社会に出てキャリアを積む過程でも初めてのことを何度もやってきたはずです。「やったことがないのでできません」と言ってしまうと新しいことは何もできません。

基準はあくまで、あなたがどうなりたいかであって、何ができるかではありません。もちろん「新しいことは何もやりたくない。今まで培ってきたことだけを使って楽して稼ぎたい」というのがなりたい姿ならそれも一つの姿です。

課題を解決してあげよう

例え、自分ができることを限定して今まで経験したことだけしかやらないと決めたとしても、「それはできません」「これもできません」と断りまくっていたらそのうちだれからも相談されなくなってしまいます。

重要なのは、自分が解決できない(解決したくない)相談についても、誰か別のそれを得意とする人を紹介するなどして課題解決に協力してあげることです。

相談してきた人は、別にあなたに解決してもらえなくても、課題が解決すれば文句はありません。逆に、相談したのに解決してもらえなかったら、たとえあなたが一生懸命頑張ったとしても不満が残ります。

相手が抱えている課題を自分が解決できない、解決できるようになりたいわけでもないという場合は、「そういう相談なら○○さんに聞いてみますね」と窓口になってつないであげることで、相手の印象は「困ったらまず相談してみたら何とかしてくれそう」となって、いつしか自分がやりたい仕事内容の相談を持ち掛けてくれるかもしれません。

また、このようにつないだ結果つないでもらった人からも「仕事を紹介してもらったから今度こちらからも仕事を紹介してあげよう」と思う人が現れます。

③適正な料金設定

経営コンサルティングにおける値決めは非常に難しい問題です。製造業や卸売業、小売業のように原価がある程度計算できる業種であれば原価割れしない範囲で利益率を計算してということができますが、経営コンサルティングには原価というものがありません。

あなたはいくら稼げばいいの?

強いて言うなら、我々の時給が原価になります。あなたは時給いくらが最低ラインだと思いますか?

私は、士業になったからには時給1万円をまずは目指すべきだと思います。年間2,000時間働くとして年収2,000万円。苦労して資格を取ったからにはそれぐらいの収入があったとしても暴利をむさぼっているわけではないと考えます。

年収1,000万円であれば、時給5,000円ぐらいということになります。このように、自分の年収がいくらぐらいになるためには時給いくらで働かなければ達成できないのかというのが一つの目安になります。

これは、中小企業診断士の診断業務の報酬が稼働時間に比例すると仮定しての話です。教材を作って販売するなど、時間と連動しない稼ぎ方を混ぜて目標年収を達成するのであれば時給はもっと低くても目標達成は可能です。

相手はいくらなら払おうと思うか

もう一つは、「あなたがこのサービスを利用するとするなら、いくら出す?」という視点です。どちらかというとこちらの方が重要だと思います。その自分だったらこのぐらい出すという金額が時給換算でいくらぐらいかでその料金しか取れないならやらないとか、やるとか考えるきっかけになります。

この相手の立場に立った視点というのは、自分としても「この金額貰えるなら喜んでやるけど、この金額以下なら労力に見合わないからやれない」価格設定ということになります。

金額と労力の等価交換でうまく価格設定ができると、あまりガツガツ仕事を取りに行こうとしなくても、等価交換なので「仕事は取れなかったけど、その分時間が空いたから代わりに○○をしよう」といった感じで仕事が取れなくてもそれはそれでよかったという心境になります。

これが暴利をむさぼるような価格設定だと、まず仕事が来にくいうえに、仕事が取れそうで取れなかったら大魚を逃したような気分になります。

逆に、低価格に設定しすぎると仕事はたくさん来るかもしれませんが、全く稼げずに忙しくてもっと割がいい仕事を取り逃す「貧乏暇なし」状態に陥ります。

一見低価格路線はお客さんにとってはいいことのように見えますが、長い目で見るとあまりいいことではありません。

一つは、採算が取れないレベルに低価格化が進むとやる人がいなくなります。さらに状況が悪化すると、独占状態になった1社が価格を吊り上げることになります。その頃には、他にやるところがないのでお客さんは高額でもお願いせざるを得ません。

私もなかなか高額な報酬は要求できず、安くしがちですが業界のためを思えば安易な低価格路線は避けるべきです。

顧客の視点に立った価格設定にした結果、自分の労力よりもはるかに高額でもやってほしいと思ってもらえる仕事が見つかったらそれはそれでラッキーです。そういった場合は、相手が喉から手が出るほど頼みたいということなので、喜んで依頼してくれる範囲で高額になっても問題ないと思います。

4.中小企業診断士として独立した後の注意点

よーし!ロゴとか考えて、名刺作って配りまくるぞー!

いや…無資格ですよね…

だいじょうぶです!中小企業エバンジェリストっていう肩書で頑張ります!

…このブログの趣旨と違うので帰ってください

独立した後は、どんな人生が待っているのでしょうか。この項目では、独立の大変さと楽しさを解説していきます。

独立は大変!

もしあなたが会社員だった場合、独立した後はいかに雑用を他の人にやってもらっていたか、あなたではなく会社を信用して仕事を発注していたということを思い知ることになります。

全てを自分でやらなければいけない

会社員、特に大企業の会社員であった場合、本来の業務以外の間接部門が処理するような給与計算、経費精算、契約締結、経理、契約締結、請求書作成、労務管理等々、多岐にわたる事務的な処理を自分一人でこなさなければいけません。

パートを雇えばある程度まではやってもらえると思いますが、独立当初にそこまでの余裕はありません。ある程度稼げるようになるまでは自分一人で様々なことをやっていかなければいけません。

会社のブランドが剥がれた後

独立してすぐは、自分に対する信頼も実績も全くゼロからスタートすることになります。自分がいかに会社のブランド力に頼って生きていたのかというのを思い知ることになります。

普通に考えて、有名な株式会社に発注している会社が個人事業主の何の実績もない個人に発注してくれるわけがありません。我々は一から顧客を開拓し、自分自身の信頼を勝ち取って仕事を広げていく必要があります。

独立は楽しい!

独立したら大変なことはたくさんあります。しかし、独立するのはそれを補って余りある楽しさがあります。私は約15年会社員生活を経験し、3年公認会計士受験のために無職の生活を送りましたが、独立してからが一番忙しく、一番楽しいと感じています。

すべてを自分で決められる楽しさ

何が楽しいかというと、「すべてを自分で決められる」ということが楽しいです。このことがいかに重要かということを独立してから思い知りました。

例えば、会社であれば所属している部署の役割の範囲を出て仕事することはできませんが、個人事務所は何をやるかは完全に自分の自由で、補助金の支援をしたり、M&Aのアドバイザーになったり、デューデリジェンスをやったりと、何をやるかは自分で決められます。

仕事をしていて理不尽なクレームがあり、「そんな風にクレーム付けられるならもう報酬はいらないから仕事を受けたくない」という状況になったら、報酬を断って二度と仕事を受けないというのも自由です。

会社員であれば、たとえそんな状況であっても会社の指示に従わざるを得ず、報酬を得るために妥協せざるを得なくなります。ところが、自分で決められるのであれば報酬を受け取らないのも、二度とその人から仕事受けないのも自分の自由です。

売上ノルマも無いため、無理やり売上を上げるために頑張る必要もありません。自分が受けたい仕事を受けたいだけ受けていけばいいので、頑張れるだけ頑張るという働き方も、必要最小限で働き、あとは悠々自適に過ごすというのも自由です。

無限の可能性がある楽しさ

中小企業診断士だから○○をしなければいけないということはなく、独立後は何をやっても生活できれば問題ありません。中小企業診断士のイメージにとらわれず、様々なことに挑戦することができます。

突然小説家になりたいと小説を書き始めても、占い師になりたいと占いを始めても、商材を販売しても、資格取得のブログを書き始めても、「何やってるんだ!仕事しろ!」と怒る上司はいません。

中小企業診断士の資格を最大限に生かして効率よく売上を上げるのがいいという人もいれば、中小企業診断士事務所として最低限の生活費を稼ぎながら様々なことにチャレンジしてみたいという人もいます。

中小企業診断士の資格をダイレクトに生かすのではなく、資格の取り方を売りに情報商材を作るなども考えられます。

会社員として決められた役割を与えられ、枠を超えられない、会社の都合のよいように動かなければいけないという制限を長年経験してきた私にとっては、この自由度は本当に楽しいと感じます。