独立開業中小企業診断士が解説する中小企業診断士試験

中小企業診断士試験の概要については、このブログを見なくてもある程度わかると思いますが、中小企業診断士になろう!というブログを書く以上は、こちらでもまとめたいと思います。

中小企業診断士試験の構成

中小企業診断士試験は、1日試験を受けておしまい。という試験ではありません。1次試験、2次試験、口述試験とあり、試験に合格した後も実務補習という実際に中小企業に出向いてコンサルティングを行うという実地訓練のようなものをやって、晴れて中小企業診断士になれます。

ちなみに、口述試験や実務補習で落とされることはほぼないので、ここでは中小企業診断士試験=1次試験と2次試験とします。ちなみに「口述試験があるならやめようかな…」と思っている方は、おそらく中小企業診断士に向いていないです。というのは、中小企業診断士の仕事というのは中小企業の社長とのコミュニケーションに集約されるからです。もちろん抵抗はあると思いますが、ほぼ合格できるわけだし、そういう将来のための訓練だと思ってチャレンジしてみてください。

中小企業診断士1次試験

中小企業診断士1次試験は全7科目からなり、2日間かけて実施されます。形式はマーク式。

試験科目

1科目目:経済学・経済政策

ミクロ経済・マクロ経済について問われる科目です。経営と経済は切っても切り離せない関係ですが、経営と経済は明確に違います。このことをきちんと理解していないと経営コンサルタントを行う上で不適切なアドバイスをしてしまいかねません。1日目9:50 ~ 10:50の60分間です。

2科目目:財務・会計

経営についてアドバイスするうえで、財務・会計の知識は必要不可欠です。ところが実際の所はこの分野を苦手としている人は中小企業診断士にも多いのが実情です。ただ、独立したコンサルタントとしてきちんと仕事ができている(食べていけている)人は、財務・会計の知識を常識として持っています。中小企業診断士試験においても苦手科目になっている人が多い印象です。 1日目11:30 ~ 12:30 60分間です。

3科目目:企業経営理論

経営コンサルティングの本丸、企業経営理論は3科目目で1日目の午後になります。昼食後の一番眠い時間です。経営戦略論、組織論、マーケティング論といった内容ですが、この辺りは中小企業診断士を目指す人は一番興味があるところかと思います。1日目13:30 ~ 15:00 90分間です。

4科目目 :運営管理

企業経営理論よりももう少し具体的で、業種によっては全く関係のない生産管理や店舗・販売管理に関係する内容です。業種によって重要性が大きく分かれる分野ですが、中小企業診断士たるもの、こういった内容もまんべんなく理解しておかなければいけません。時間的にも90分間と長く、中小企業診断士にはこの運営管理のアドバイスを必要としている会社が多く、試験を主宰する中小企業庁も重視していることがうかがえます。1日目15:40 ~ 17:10 90分間です。

5科目目 :経営法務

ここから2日目に入ります。2日目の最初の科目は経営法務。財務・会計と同じく、「法律はちょっと…」と苦手意識を持たれている方も多い分野です。会社法、知的財産権、民法など、経営を行う上で知っておかなければならない法律知識が問われています。昨今中小企業でも活況を呈しているスモールM&A、事業承継といった分野は、このような法律についての知識がなければ全く頓珍漢なアドバイスをしてしまいかねません。 2日目9:50 ~ 10:50 60分間です。

6科目目:経営情報システム

2日目の午前中2科目目は経営情報システムです。中小企業診断士受験生は高齢の方も多く、この分野は意外とハードルが高いかもしれません。若い方だと比較的得意な方が多い印象です。情報技術の基本的な知識から、経営に関係するシステムの知識まで浅く広い理解が必要な科目です。 2日目11:30 ~ 12:30 60分間です。

7科目目:中小企業経営・中小企業政策

ラストは、中小企業経営・中小企業政策です。独立開業した中小企業診断士としての立場から言うと、実務では結局この科目の知識が一番大事なんじゃないかと思います。中小企業診断士に独占業務はありませんが、この科目でカバーしている分野の専門家と言っても過言ではありません。その前の6科目については、大手コンサルティング会社のコンサルタント、公認会計士、弁護士といったスペシャリストがいるのに対し、この科目に関しては、それらのスペシャリストがノーマークの範囲です。 2日目13:30 ~ 15:00 90分間です。

合格ライン

各科目100点満点で、40点未満が1科目でもあれば足切り、総得点が420点(平均60点)で合格です。足切りにあうと全科目不合格ということではなく、60点未満の科目だけが不合格になります。

合格した科目は次回と次々回に持ち越すことができます。つまり、「総得点は420点超えていたんだけど、1科目だけ38点でした。60点以上が取れている科目は4科目でした」だと、次の年の1次試験は60点以上とれた4科目が免除され、残り3科目の受験になります。

免除申請を出さずに、もう一度全科目受験することも可能です。これは免除する科目に異常に得意な科目があり、その科目をまともに受験した方が合格の可能性が上がるといった時に使える作戦です。

ちなみに「総得点は420点超えていたんだけど、60点以上が取れている科目は4科目でした。40点未満の科目はありませんでした」 だと、全科目合格です。

中小企業診断士2次試験

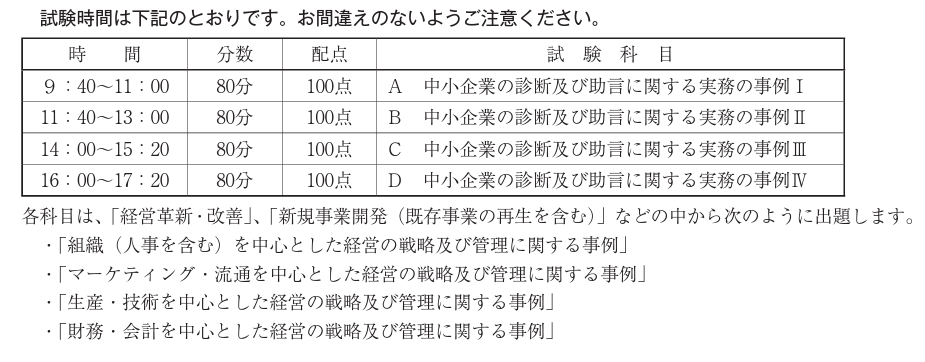

中小企業診断士2次試験は全4科目からなり、1日で実施されます。形式は記述式。

試験科目

1科目目:組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例

2次試験1科目目は、組織・人事に関して問われます。問題の形式としては、最初に前提としてどのような会社かという説明が2~3ページにわたって長文で記載されていて、それを踏まえて100文字以内で答える問題が5問出ます。各20点です。100文字っていうのが微妙な長さで、余計なことを書いてしまうとすぐ足りなくなってしまいますし、端的に書くには長すぎる文字数です。うまく必要な要素だけを詰め込む必要があります。

組織・人事に関しては、企業経営理論の中に「組織論」というジャンルがあり、そこの知識を聞いていると予想されます。 9:40 ~ 11:00 80分間です。

2科目目:マーケティング、流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例

2次試験2科目目は、マーケティング・流通に関して問われます。問題の形式としては、ほぼ1科目目と同じですが、1科目目と比較して問題数や文字数がまちまちです。マーケティングや流通というテーマでは、企業経営理論の競争戦略や、運営管理についての知識が問われます。11:40 ~ 13:00 80分間 です。思いっきりお昼休み時間ですね。

3科目目:生産、技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例

2次試験3科目目は、生産・技術に関して問われます。問題の形式は2科目目と似ていて、文字数がまちまち(40字~120字といったボリューム)な問題が出題されます。これは基本的に製造業に関する話で、サービス業のような在庫を持たない業種や、小売業・卸売業のような在庫を持つとしても誰かが作ったものを売る業種の人にはピンとこない内容も多いのではないでしょうか。1次試験の科目としては運営管理の知識が問われます。

中小企業診断士はどんな業種にも対応する必要があり、特に製造業というのは診断の難易度が高いということもわかります。特定の業種にしか関係ない運営管理の知識ですがここでも中小企業庁が重視していることがわかります。 14:00 ~ 15:20 80分間 です。

4科目目:財務、会計を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例

2次試験最後の科目は、財務・会計に関して問われます。決算書が出てきたり、問題数が多かったり、それまでの3科目と出題の形式が大きく異なります。財務・会計とは、一般的には会社の成績表をどう作るか、どう読み取るかといったところの話になります。しかし、中小企業診断士としては、経営意思決定に有用な知識が要求されます。会計には財務会計(制度会計)と言われる決算書を作成・分析する情報と、管理会計という原価計算や意思決定会計といった決算書を作る話とは全く関係ない純粋に経営を行う上で利用する会計があり、その分野についても当然問われます。 16:00 ~ 17:20 80分間 です。

合格ライン

合格ラインは総点数が6割以上(240点以上)かつ40点未満の科目が一つもないことが条件です。この条件を満たしたら口述試験に進み、60点以上でとありますが、よっぽどのことがない限り合格です。正式な2次試験の範囲としては口述試験までをいいます。2次試験に科目合格という制度はありません。

試験科目名についての留意点

ちなみに、試験の科目名としては「中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅰ~Ⅳ」といった感じで4科目は表現されており、特に組織とかマーケティングとか問題用紙に明記されているわけではありません。ただし、試験案内にはその旨明記されています。

この書き方だと、何科目目がそのテーマなのかはっきり書かれていませんが、上から順番と考えるのが妥当ですし、過去問を見る限りでもそうなっています。

中小企業診断士試験の日程・実施地区

中小企業診断士の試験日はいつ?合格発表はいつ?という情報は、勉強の開始時期などスケジュールを考えるうえで重要な要素です。また実施地区は大都市圏に限られるようですので、離れた場所に住んでいる方は前泊等の対応が必要になる可能性もあります。

ここでは、令和3年度の試験日程を参考に大体どのぐらいの時期に試験があるのかを調べてみました。

1次試験

| 試験案内配布・申込受付期間 | 令和3年5月7日(金)~6月11日(金) |

|---|---|

| 試験日 | 令和3年8月21日(土)・22日(日) |

| 合格発表日 | 令和3年9月21日(火) |

| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の8地区 |

試験日は8月の後半になっていますが、試験案内配布・申込受付期間は5月~6月上旬となっていますので、注意が必要です。試験勉強開始のタイミングですが、このスケジュールであれば、前年の9月から初めて約1年勉強するというのがよさそうです。ただ、そう勉強時間の目安は800時間~1,000時間ということですので、毎日3時間程度の勉強時間を確保する必要があります。

2次試験

| 試験案内配布・申込受付期間 | 令和3年9月10日(金)~10月5日(火) |

|---|---|

| 筆記試験日 | 令和3年11月7日(日) |

| 口述試験を受験する資格を得た方の発表日 | 令和4年1月14日(金) |

| 口述試験日 | 令和4年1月23日(日) |

| 合格発表日 | 令和4年2月2日(水) |

| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区 |

1次試験の結果を見て2次試験の申し込みが可能になっており、1次試験から2次試験までの間には2ヵ月半の猶予があります。1次試験を合格したら翌年まで持ち越せるので、2年計画で1年目は1次試験に集中し、2年目は2次試験に集中するという手もありそうですが、知識としては同じものが問われているので1発合格を狙いたいところです。

こうしてみると、1次試験の申込のゴールデンウイーク明けから最終的な2次試験の発表の2月2日まで、実に9カ月に及ぶ試験実施期間になっており、難関資格と言って差し支えない規模の試験です。

中小企業診断士試験の受験料

中小企業診断士試験を受けるにはいくら必要かというのも気になるところです。

1次試験の受験料は13,000円、2次試験の受験料は17,200円です。両方受けると3万円を超えてしまうということですね。気軽に受けられる試験ではないことがわかります。

中小企業診断士試験を受験するうえでの心構え

この記事をご覧になっている方は、中小企業診断士試験に興味があり「どんなものだろう」と思っている方だと思います。私のように公認会計士試験に合格した後に受けるのであれば、そこまで心理的な抵抗はないと思いますが、こういった長丁場の試験を始めて受ける方にとっては非常に大変な印象を受けたと思います。

個人的な感想ですが、この資格は「キャリアアップのため」「転職の際にアピールするため」といった気持ちで取るにはちょっと豪華すぎると思います。私の場合、8割ぐらいの範囲が私のそれまでのバックグラウンドからすでに学んだものであって、知識のアドバンテージがかなりあったため、あまり負荷を感じずに取得することができました。

しかし、これを1から勉強して取るとなると、相当な覚悟が必要です。肩書に「中小企業診断士」と書くことができるというだけではもったいないと思います。今後もサラリーマンとしてやっていくつもりであったとしても、退職したらこの資格を生かして第二の人生を歩もうとか、そういった資格から「元を取ろう」という気持ちを持って取得していただきたいと思います。

中小企業診断士という資格は、それだけの効果を期待できる資格であり、ちゃんと生かせば元が取れることは間違いないと、独立した今では強く感じています。