【職業】あなたはどのタイプ?中小企業診断士になる人のタイプ3つ

中小企業診断士に向いてないって言われました…資格取ろうと思ってたのに

確かに、何事も向き不向きはあると思いますけど、資格を取りたければ取っていいのではないですか?どういうところが向いてないと言われたのですが?

「サラリーマンで会社辞める気もないやつが中小企業診断士の資格取る意味ないだろ」と言われました。そうなんでしょうか?

いいえ、そんなことはないですよ。それは典型的な中小企業診断士のタイプの一つです

こんにちは。中小企業診断士の江﨑貴一と申します。

この記事では中小企業診断士を目指そうか迷っている方に対して、中小企業診断士の典型的な3つのタイプと各タイプでどのように資格を生かすのか記事にしています。

私は2019年に独立開業した中小企業診断士です。現在、補助金獲得支援を中心に中小企業診断士として活動しています。事業は軌道に乗り、2021年11月に経営コンサルティング会社「コンストレイントマネジメント」を設立しました。

1.中小企業診断士を目指す代表的な3タイプ

中小企業診断士には大きく3つのタイプがあります。タイプによって資格の役割や、活かし方が変わってきます。あなたは、どのタイプに分類されるでしょうか。

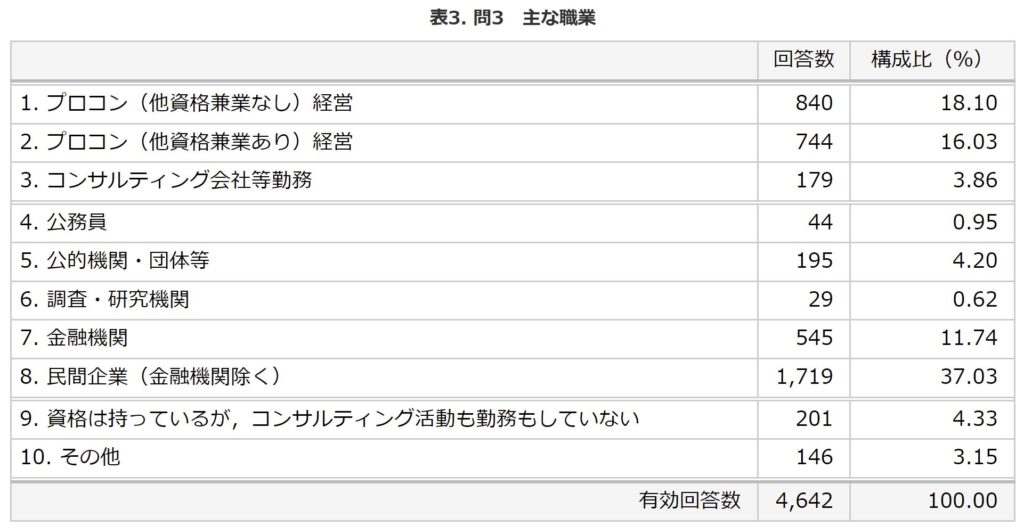

データで見る中小企業診断士の職業

まずは、中小企業診断士協会が公表している「データで見る中小企業診断士」より、中小企業診断士の主な職業を見ていきます。

これを見ると、1.2.9.10.以外は全て何かしらの組織に所属している中小企業診断士です。実に58.4%。半数以上は組織に所属しているいわゆる企業内診断士というカテゴリーに分類されます。

そして、他士業と兼業している独立中小企業診断士。こちらは16.03%です。ちなみに独立して生計を立てている中小企業診断士のことをプロコン(プロのコンサル?)と呼ぶようです。プロコンというとPros/Consが思い浮かぶ人もいると思いますが、ここでは独立した中小企業診断士のことを言います。

9は退職して年金ぐらしの悠々自適な生活を送っている人が趣味で取ったようなケースではないかと思います。これも独立した中小企業診断士と考えると、兼業無しの独立中小企業診断士は22.43%です。

中小企業診断士は大きく分けるとこの3タイプになります。

タイプ① 企業内診断士

中小企業診断士として、典型的なタイプとして「企業内診断士」があります。これは、中小企業診断士として独立するという選択肢を残しつつ、企業に勤め続けている中小企業診断士で、中小企業診断士の典型的なタイプになります。

「中小企業診断士の資格を取ろう!」と考えた時に、通常は定職についているケースが多いのではないかと思います。弁護士や公認会計士のように数年無職でも合格したらそれを取り返せるほどの強力な資格ではないですし、そこまで人生を賭けて取るほど難易度も高くありません。

もちろん、独立して成功すればサラリーマン時代よりも自由で豊かな生活を送れる可能性も秘めています。しかし、安定した生活は捨てなければいけません。

さらに細分化して、「独立したいけど怖いし、そこまで仕事に不満があるわけでもないからサラリーマンでいよう」と考えているタイプと、「昇進するために、セールスポイントの一つにしよう」とそもそも独立する気はなく、キャリアアップの一環として資格取得を行ったというタイプがあります。

このタイプの方は、資格の効果をそれほど発揮することができません。簿記一級程度の効果で、中小企業診断士の資格のすごさというのを実感できません。なので、わざわざ取得するのは時間がもったいない気がしますが、将来独立という選択肢を手に入れることになる点がかなり大きいです。

今はやめる気がなかったとしても、将来どうなるかはわかりません。いざというときのために保険の効果もあります。

私も元々、10年程度は企業内診断士として過ごしていました。私の会社では中小企業診断士はそれほど評価もされず、企業内診断士時代にはほとんど資格取得の意味がありませんでした。

ところが、その後現在のように独立することになり、資格を取っておいて本当によかったと思います。こんな感じで、「企業内診断士はあまり資格の効果がないから取るべきではない」とは一概に言えません。

むしろ、取りたいと思うのであれば取っておけばその後の人生の幅が広がります。

タイプ② 他士業兼業診断士

中小企業診断士のみで食べていくというのは、相当なコンサルティングスキルが必要です。他士業の資格を持っていて他士業がメインになっているうえでサブ的な資格として中小企業診断士を取っているケースもよく見受けられます。かくいう私もこの他士業兼業診断士に該当します。

とくに、弁護士や公認会計士といった資格は親和性が高く、免除科目もあるため比較的容易に中小企業診断士の資格を取得することが可能になっています。

この形で資格取得する中小企業診断士は、本業である弁護士業務や公認会計士業務の方向性を会社経営に関わるものにしていくためのイメージに利用するというパターンと、中小企業診断士の仕事を本業と同時並行で行うというパターンが考えられます。

私は、公認会計士業務、税理士業務、中小企業診断士業務を同時並行で行っていますが、個人事務所で職員もいない状況のため業務がかなりひっ迫しています。それでもできないことはありません。

バリバリ仕事をして稼げるだけ稼ぎたいという士業の方には同時並行は有効な戦略ですし、税理士業務と中小企業診断士業務は、顧客が同じでカバーするエリアも近いため相乗効果も期待できます。私が目指しているコンサル型税理士としてのサービス提供を行う上でも中小企業診断士の資格は役立ちます。

タイプ③ 独立診断士

最後のタイプは、中小企業診断士という資格のみで独立して事務所を構えているパターンです。これが最も典型的な中小企業診断士のイメージかと思いますが、中小企業診断士にアンケートを取った結果から見ると、全体の2割にも達していません。

独立診断士の中には、経営コンサルタントとして得意分野を生かして成功している中小企業診断士と、仕事がほとんどなく何とか食いつないでいたり、年金があるからそんなに頑張る必要がない名ばかりの中小企業診断士と全く異なる2つのパターンがあります。

このような独立診断士はいきなり無職からとか大学卒業からといった生粋の独立診断士というケースはまれで、一旦企業内診断士として一定期間過ごした後、機を見て独立診断士へとステップアップするというのが一般的です。

2.タイプ別資格の有効活用方法

企業内診断士も典型的な一つのタイプということはわかったのですが、資格を取るとどういうメリットがあるのか気になってきました

せっかく資格を取るのであれば最大限生かしたいですよね

企業内診断士はうまく有効活用する方法があまりなさそうですが、やはり独立診断士になるのがいいのでしょうか

ここからは各タイプで、中小企業診断士の資格を取ったらどのように活用する道があるのか、といった点について説明します。

企業診断士の資格の活用方法

まず、もっとも割合が多い企業内診断士ですが、企業内診断士は資格の力をダイレクトに利用することができないため、あまり資格の有効性を実感しにくいです。

しかし、企業内で中小企業診断士という資格をうまくアピールできれば、経営企画に関係する部署への配属、幹部候補としての育成という出世に関する経験を効率よく積むことができます。

勤めている会社が中小企業に該当する会社であれば、補助金や経営力強化計画のような計画策定については、通常は顧客に対して提供するサービスとして中小企業診断士が支援するものですが、企業内でそういった国の施策をうまく利用するために自身が積極的に動くことで、会社の役に立つことができます。

そして、こういった経験は自分が独立することになったときには非常に貴重な経験になります。

私もかつては企業内診断士でしたが、ただの保有資格の1つに過ぎず、あまり有効活用できていませんでした。私が働いている企業は明らかに大企業で、中小企業の施策が適用できるような会社ではありませんでした。

しかし、今こうして中小企業診断士としての仕事もやっていると、そういった中小企業を支援する業務として私がやっていた仕事と絡めることはできたのではないかと感じています。

というのも、私が所属していた部署は地方自治体や公的機関を相手とするコンサルティングのようなものを行うことが仕事でした。しかし、自分で何等か報酬が得られる分野の仕事見つけてきて、その分野で確固たる地位を築くことも可能でした。

そこで、補助金獲得支援というのは国の施策に関係していますし、相手が中小企業の社長さんで、部署内で顧客の競合がなく、補助金獲得で○○円といったことが可能であれば意外とブルーオーシャンだったのではないかと思います。

このように、工夫次第で企業内診断士は会社に貢献する形で、また独立後の経験を事前に積むために資格が関係する仕事を積極的に内外に展開すると非常に有効に活用することができます。

それによって、会社に貢献し出世の足掛かりにするもよし、独立の準備を進めるもよしです。

他士業兼業診断士の資格の活用方法

他士業兼業診断士は、本職として別の士業の事務所を構えており、サブ的に中小企業診断士の資格を保有しているというパターンですが、その場合、中小企業診断士の資格は企業内診断士よりは有効に利用することができます。

利用方法としては、大きく中小企業診断士の資格から収益獲得を狙うものと、直接収益獲得を狙うわけではないものの2つがあります。

中小企業診断士の資格から直接収益獲得を狙いたいのであれば、本業の顧客を相手に事業計画の作成や補助金の獲得を働きかけ、そこから報酬を得るように営業活動を行います。

こうすることで、中小企業診断士の資格の元が取れるわけですが、デメリットもあります。それは、リソースが中小企業診断士業務に割かれる結果、本業がおろそかになるという点です。

中小企業診断士業務にまで手を広げるというのは、戦力を分散することになります。その結果、特化型の事務所にサービスの質や効率の面でかなわずかえって顧客満足度を下げてしまう可能性があります。

一方で、顧客の幅広い要望に柔軟に答えられるようになるというメリットもあり、一概にどちらがいいということは言えません。幅広く業務を捌くために人を雇うなど、デメリットを解消する方法も考えられます。

中小企業診断士業務まで手を広げることは得策ではないと考えるのであれば、事務所のイメージとして経営コンサルティング的なイメージを前面に押し出すために利用するということが考えられます。

個人的には、イメージのためだけに中小企業診断士の資格を取るのはもったいないため、中小企業診断士と本業の士業の狭間のエリアの業務を積極的に行うという戦略が最も有効かと思います。

中小企業診断士は経営全般を専門とする士業ですが、経営の中には法務・会計・税務といった内容も当然含まれてきます。しかし、中小企業診断士の中で経営にかかわる法律、会計、税務といったところに苦手意識がある人は多いです。

そこを、本業が弁護士、会計士、税理士である兼業診断士が経営法務、会計が絡む経営(管理会計)、戦略的な税務といったジャンルをメインに業務を行うことで、本業の士業とも中小企業診断士とも差別化を図ることができます。

独立診断士の資格の活用方法

独立診断士の資格の活用方法はシンプルです。中小企業診断士という肩書を武器に営業を行い、仕事を獲得していくだけです。

それだけで終わってもいいのですが、中小企業診断士として資格を有効活用するため一工夫するとまた変わってきます。

認定支援機関の独占業務を手に入れる

中小企業診断士は認定支援機関、正式名称「認定経営革新等支援機関」になることができます。中小企業診断士は士業としては致命的な独占業務を持たないという弱点を抱えていますが、この認定支援機関になることで認定支援機関でなければできない独占業務を手に入れることができます。

認定支援機関には他の士業もなれますが、どの士業でも認定支援機関かどうかで、できることが変わってきます。特に中小企業診断士が関わる計画策定時の確認書の発行が可能になるという点で、中小企業診断士との親和性は高いです。

資格があれば比較的容易に登録できるので、是非認定支援機関となり、より強力な中小企業の支援を行えるようになるべきです。

国がお金をどこに流しているのかを把握する

中小企業診断士=経産省の補助金支援というイメージがあるほど、補助金の事業計画作成に関しては中小企業診断士の独壇場になっていますが、この補助金に代表される国の施策に精通できているかどうかが中小企業診断士としての収入にも直結してきます。

もちろん、純粋な経営コンサルタントとして稼げるにこしたことはありませんが、そうなるには本当に実力が必要で、それでやっていけるならそもそも資格自体無くてもやっていけます。

中小企業診断士の資格の有効活用という観点からは、国が政策的にどこに予算を配分しているかを観察し、中小企業の経営者がより楽に投資を行えるように支援していくところが最も現実的で、再現性があります。

そのような診断士のあり方を、診断士のコンサルティング能力を低下させるとの批判もあります。確かにそういった側面はあります。しかし、経営者がそれによって実際に助けられ、ニーズとして存在し、他にやれる人がいないのであればやっていいと思います。

また、国がそこに補助を出したり、優遇したりといったことをやっているということは国がその方向に向かってほしいと考えているということなので、国にも貢献することになります。

経営者からしても補助金や優遇措置によって得られるメリットは金額ではっきりと出るため、支援の効果がわかりやすいというメリットがあります。

このように、独立診断士として資格の効果を最大に活用するポイントは「中小企業政策」に精通することです。

3.企業内診断士の2つの道-独立か昇進か

なんだか、企業内診断士でずっといるよりは独立した方がいいような気がしてきました

企業内診断士が悪いということはありませんし、独立診断士にもリスクがあります

資格取得と独立というのは実は相反するところがあります。資格を取得するのは「手に職をつけたい」という思いからであることが多いです。なぜ手に職をつけたいのか、それは安定して収入を得たいからです。

一方で、独立すると収入は安定しません。ものすごく稼げる時期があったかと思えば、急に仕事がなくなる可能性もあります。資格は、この独立の不安定さを緩和する効果がありますが、そもそも資格を取りたい動機が安定であれば、企業のサラリーマンの方がよっぽど安定します。

企業内診断士の方はまさに、安定したくて資格を取得し、安定した給与所得者の地位も得ているという二重の安定を手に入れた立場です。

安定かやりがいか

企業内診断士は安定したいがために何重も安定を手に入れているわけですが、この状態を目指して資格を取得しているのであれば特に問題はありません。

これは、MBA取得に似ています。企業内で「箔をつける」ために資格を利用することによって、より経営幹部候補に近づき昇進してさらなる安定を手に入れることに資格を利用しています。

一方で、独立した中小企業診断士は、安定からはかけ離れた生活ですが資格の力を最大限に生かしてサラリーマンではとても稼げない金額を比較的容易に稼ぎ出すことが可能です。

このあたり、リスクとリターンの関係はうまく対応しています。不安定さはリスクが大きい反面リターンも大きくなるということです。

独立するとどの程度稼げるのかについては、「中小企業診断士として独立したい!失敗しない独立のポイント3つ」という記事で触れています。

タイプに縛られる必要はない

「自分はどのタイプにも当てはまらないから資格は取らない方がいいのだろうか」をお悩みの方はあまりいないかもしれませんが、特にタイプは気にする必要はありません。

大学生が目指してもいいでしょうし、引きこもりの人が一念発起して目指してもいいでしょう。

自営の小売業をやっているオーナーが経営の勉強をしたくて資格を目指すというのでも待ってく問題はありません。そういった方は、最初のアンケートの3.15%に当たるその他に分類されるような中小企業診断士になるでしょう。

大切なことは、中小企業診断士の資格を取りたいかどうかです。役に立つか立たないかは一旦置いておいて、取りたいと思うのであれば挑戦するべきだと思います。

どんなことを勉強するのかは、最近では資料請求で無料のサンプルが手に入るので一旦いろいろな学校の資料を取り寄せてみることをお勧めします。スタディングやクレアール、アガルート等など、様々な学校があり、内容をよく吟味して自分に合った講座を選んで資格を目指しましょう。

「独学で中小企業診断士に1発合格するための勉強法」という記事では、お勧めの通信講座についても触れています。

とりあえず、企業内診断士であっても気にせず資格を目指していいということがわかりました

そうなんです。むしろ企業内診断士に該当する方のほうが圧倒的多数なので、全く気にする必要はありません

会社を辞めるつもりはありませんでしたが、独立についてもちょっと気になり始めてきました

どちらにせよ、選択肢が増えるというのはいいことだと思います。資格取得は大変ですががんばってください!